老麺

-

麹発酵について考える

2024.06.04

この投稿をInstagramで見る自宅ですが、味噌󠄀用に大豆、米麹、塩を漬けてから一ヶ月位たったので、天地返ししました。

底に汁が溜まるので混ぜると熟成が早まります。せっかちなので寒仕込みではなく、夏仕込。さて、いつもここで味見をしたことはないのですが、今回は舐めてみました。まだ白いけど、米麹が糖化してしっかりと甘みが出てきておりびっくりです。

また、麹の酵素が大豆のたんぱく質を分解してアミノ酸が生成され、旨味が増えるのですね。

さて旨味が増したからといっても、やっぱり味噌汁には出汁は必要(笑)。

それにしても、麹が糖化することで様々な微生物が取り込まれて複雑な発酵をしているのだろうと思います。

ビールもそうですが、発酵には糖化は重要なのです。

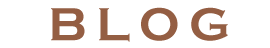

ところで、発酵種老麺は小麦粉と水だけで作りますが、小麦粉の酵素が小麦粉をデンプン化して糖化させる理屈のはずですが、甘くはないよなあって思うのです(こんど舐めてみよう)。

ともあれ、色々な発酵のしくみの中でも麹菌は面白いなと思います。

夏になったら味噌の出来上がりで楽しみです。

-

また新たな小麦粉発酵の話

2024.05.29

また新たな小麦粉の発酵の話を書こうと思います。

先日前橋に行ってきたのですが、群馬のソウルフード「焼きまんじゅう」に出会いました。これはみたらし団子のようなタレをぬって焼くのですが、まんじゅうが白玉ではなく、小麦の発酵生地なのです!肉まん(具なし)を炭火で焼いて甘辛のみそだれを塗る感じ、といったら想像がつくでしょうか。

行ったのは人気の原嶋屋総本家ですが、ここの生地は、イーストは使っていません。聞いてみたら、もち米に麹をつけて(元種を作り)、そのあと小麦粉で発酵させるのだそうです。

こうやって生地の断面を見ると、イーストやベーキングパウダーの気泡の膜の張り方ともまた違う感じがします。しかも驚くほど口当たりが軽いのです。

この大きな焼き饅頭が4つ串についてきた時は、これ多すぎると思ったのですが、食感が軽いのでぺろりといけてしまう。見た目よりも小麦粉は使っておらず、発酵でふわっと大きく膨らませているのかもしれません。

まとめると、炊いたもち米に麹を混ぜ、糖化させる作業をし、それから、小麦粉と混ぜておいておくと、空気中の酵母菌がついて発酵し、膨張する、ということなのです。まさに天然酵母使用。

おそらくですが発酵種作りと生地の発酵で。数日かかるのではないでしょうか。なんだかエキサイトしてしまいます。

ちなみに土産店で、他のメーカーの色々な焼きまんじゅうの原材料をみましたが、イーストを添加しているものもあるし、重曹を添加したものも結構多いようです。

しかし、原嶋屋総本家の焼きまんじゅうの生地原材料は、小麦粉、麹(発酵種にもち米使用) となっているわけです。ファンはここまで理解して原嶋屋さんのものが好きなのかはわかりませんが、天然の味わいというのは確かですし、店舗での炭火での焼き方、味噌ダレの香ばしさなど全てが揃ってファンが多いのでしょう。

ソウルフードであり、スローフードであります。

老麺研究にまた新たな知見が加わった、?とも思うのですが、また色々と疑問がわいてきてしまいました。検証を重ねてまいります。

-

毎日老麺計画

2024.02.20

この投稿をInstagramで見る

毎日老麺計画。ここのところ毎日培養、種継ぎ続けてます。

なぜなら今日は、マーラーカオのレッスン、明日は叉焼包のレッスンがあり、どちらも最高によい状態の老麺(発酵種)が必要だからです。特に、明日の叉焼包には気合がみなぎってます。今日のレッスンはみなさんマーラーカオがよく膨らみました。このレッスンは上級レッスンに参加し老麺を所有し培養してる方が対象です。

老麺を駄目にしてしまったからと言って、私の老麺は提供しません。と事前に伝えたところ、ある生徒さんは当Youtube channnelをご覧になり、りんご浸漬液で老麺を自作で作り参加されました。さすがです。感動です。泣きそうです。

お互いの老麺の匂いをかいで違うねえ、とそれぞれの違いを発見し楽しみます。試食では出来上がったマーラーカオは5人の生徒さんそれぞれのものを分け合いいただきました。

味は同じですが、膨らみ方が違っていて、気泡が大きかったり、キメが細かったり、それぞれに良さがあったのが、大変興味深かったです。

そうこうしているうちに写真をとり忘れます。素晴らしい作品の数々。脳裏に焼き付けます。

-

老麺とライ麦サワードゥ違い ③

2023.11.06

前回の続きです。ライ麦のサワー種を作って、酵母菌についての検証を書いてきました。

しかし、サワー種だけでは終わらない。フランスにはルヴァン種というのがあり、こちらにも着目しなくてはなりません。ルヴァン種は、なんと、小麦粉+ライ麦(または全粒粉)の両方を使って水と混ぜて空気中に放置し、発酵させます。

これが何を意味するか、というと、結局、小麦粉だけでは足りない発酵(酵母菌)をライ麦で補っている、もしくはライ麦だけでは足りないグルテンを小麦粉で補う、ということになるんじゃないのかなと思うわけです。またどんなパンを作りたいか、ということによってどういう発酵種を作るか、ということになるのでしょうけれど、いずれにしても足りない部分を補う、と言う考え方はルヴァン種に学べるような。

(まだルヴァンは起こしたことがないので、まだ何も言えないのだけれど)。そこで立ち戻ると、中国の長い歴史の中で、老麺が、小麦粉と水だけで生地を膨張させるための発酵が成立してきたのか?いやそれは違うのではないか、とますます思うわけです。

老麺の研究家、岐阜大学名誉教授の長野宏子氏は、研究の中で中国人の料理人から教わった,りんご浸漬液を小麦粉に混ぜて作る老麺で実験をしています。これは実によく発泡します。

考えますと、りんご浸漬液を果糖と考えると酵母菌がつきやすい条件となるのかと思います。ただし、これも面白く、小麦粉とりんご浸漬液(皮と種を除いたりんごを水に浸し手作った液)を混ぜて置くと、まずはバクテリアがついて増殖します。酵母が検出されるのは確か2日後だったと思います。最初からは居ません。(別の話にはなりますが、種や皮についている酵母菌とりんご浸漬液の酵母菌は別の種類かもしれません)

彼女のフィールドワークを見ますと中国には様々な方法で発酵させた食品があり、じゃがいもやトウモロコシなど野菜なども発酵に使われていたというレポートがあります。

つまり、かつて中国では、小麦粉+果糖または野菜のエキスなどを用い、バクテリアに酵母菌をプラスした発酵種を作り、饅頭など作っていたのではないかと思うのです。中国はかなり広い地域にわたりますので、それぞれ違う発酵の仕方であったと思います。

またまったく別の考え方として、かん水が作れるくらいのモンゴルのかん湖の水であれば、炭酸ナトリウムが豊富で、これを小麦粉に混ぜると、まるで重曹のように発砲するのかしれません(あくまで仮説です)。もしくは、かん湖の栄養成分によって、酵母菌が付きやすいとか何かあるのかもしれません(本当に仮の仮の仮説です)。

いくら中国の古い老麺元種を日本にもってきて水と小麦粉だけで種継をしても、すでに混血種となり、種継ぎを続けるほど、やがて日本の子になってしまいます。同じ状態では維持できませんし、それだけで生地を膨張させることはできません。

しかし、現代においては、ベーキングパウダー、重曹や、アンモニアなど優れた発泡剤がありますので、これを老麺生地に加えて、饅頭やパンに加工することはいくらでも可能なので、水と小麦粉を混ぜて放置して発酵種を作ったり、または、もらった老麺元種を水と小麦粉だけで種継ぎをしていっても、まったく無問題なわけです。このやり方で全然いいのではないかと思います。

しかし、小麦粉と水で発酵させたものだけが老麺、という考え方は、歴史的には正しくなく、そんなストイックなことをしてきたわけはないでしょう、と思うわけです。

こんなマニアックな話にまったく興味がない人は全人口の99.9%ぐらいではないかと思いますが、ひとまず今回の老麺についての考察は終わりにします。

-

老麺とライ麦サワードゥ違い② そして酵母菌の違い

2023.10.30

前回の続きです。

ライ麦でサワードゥを使って食パンを作ってみました。ライ麦サワードゥですがハード系のパンにせず、あくまで発酵種の役割として、老麺種との比較をする意味でも食パンを作ってみました。

サワー種に強力粉を混ぜて数時間、そして、生地を3つに分けて二次発酵、とまあまあ長い時間発酵させましたが、1.5倍以上に膨らみ、そのままオーブンへ。少しハードっぽい感じにはなり、重さもありますが、ちゃんと気泡のあるパンになったのです。やはりライ麦サワードゥは酵母(&乳酸)であり、炭酸ガスが産生しているといえます。

同じサワードゥでも、老麺のバクテリアは水素ガスを産生すると言われ、加熱中に水素ガスを保持しにくい結果となっています。

それにしても、です。

小麦粉と水を混ぜておいておくと、バクテリアが増殖し、酵母は増殖しないのでアルコール発酵はしない。どちらかといえば、果物の皮や種などで酵母液を起こしてからでないと小麦粉を発酵させることはできない。

なのに、ライ麦と水を混ぜておくと、酵母が直接増殖する。これどういうこと?とまず思ったのですが、調べると酵母菌の種類が違うようですね。(そもそもライ麦と小麦粉は全く別物ですが)

①一般的なパン酵母:サッカロマイセス・セレビシエ

②ライ麦サワードゥ酵母:サッカロマイセス・エクシグースそして

③老麺種 バクテリア:エンテロバクタークロアカエGAOそれぞれの菌が、どの糖をどう分解、資化していくか、で違いがでるのではないかと思います。

で、もう一度戻って、小麦粉でんぷんの糖化過程を考えると・・・

『小麦粉+水 →でんぷん →アミラーゼ(酵素:小麦粉由来)が麦芽糖に分解→・・・・』

酵母は麦芽糖をブドウ糖に分解する酵素(マルターゼ)を持っているにもかかわらず、ここでは酵母菌はつかないのです。まずはバクテリアである小麦粉発酵性細菌園テロバクタークロアカエGAOがついて増殖する。

これはどういうことなのか。たとえば、サッカロマイセス・セレビシエについていえば乳酸菌への耐性がなかったり、単糖類でも果糖の方が好きなのかも、、というあくまで仮説ですが、これ以外にも色々考えらるでしょう。

それぞれの微生物に特徴があり、微生物にもたらされる発酵に違いがあるということを理解することが必要です。 ③につづく

-

老麺とライ麦サワードゥ違い ①

2023.10.28

当店では叉焼包やマーラーカオなどに発酵生地老麺を培養して使ってきてますが、老麺は英語でサワードゥ(Sour Dough)といいます。

同じ発酵生地ではドイツなどで使われるサワードゥのほうが有名かとおもいます。

どちらも乳酸菌が入っており酸味があるのでサワーなのですが、しかし別物なのです。

ドイツのサワードゥはライ麦などで培養します。これは主に酵母菌で発酵させ、二酸化炭素を産生します。

一方、老麺サワードゥは、小麦粉です。こちらは主にバクテリアで発酵させ、水素を産生します。

このたび、料理教室の生徒さんでサワードゥを培養し、サワードゥブレッドを作っておられこれに感化し、ライ麦でサワードゥをいちかおこしてみることにしました。

何しろ、彼女が作ったサワードゥブレッドがめちゃめちゃ旨味があって感動的に美味しかったのです。

ライ麦と水を混ぜて放置して、またライ麦と水を足す、、を続けて発酵生地を起こしていきます。

これがブクブクとどんどん発酵して凄い。あっいう間に膨張していきます。気泡も大きめ。

スプーンをさすとサクッとして、シュワシュワ感もある。

小麦粉の老麺の粘る感じとも違う。

ただ少し放置してカビが生えてしまうと、ライ麦サワードゥはかなり弱くて、きれいに除いて消毒しないとなかなか生き返らない。

老麺はカビを除いて小麦粉を足せばいつも通りまた培養。ズボラ培養OK。

細菌と酵母菌の違いなのか。

ともあれ、初めてライ麦サワードゥで食パンを作ってみることにしました。どんな風になるのかな、と。

やっぱりいつもうまくいかない老麺パンとは全く違う結果を得たのです。②につづく

6

6

-

老麺の作り方【老麺ラボ】 How to make sourdough starter

2021.10.15

【老麺ラボ】老麺の作り方 How to make sourdough(Laomian) starter老麺(発酵生地)が欲しい、老麺をどうやって手に入れるの、と思っている方は多いようですが、

自分で作ることが出来ます。といっても、小麦粉と水だけで作るのは結構難しくて失敗しがちです。何度か腐らせました(笑)。

比較的容易に、そして失敗しない作り方をここくらふとのYoutubeチャンネルの動画で紹介します。

これは岐阜大学の名誉教授長野宏子氏の研究で紹介されていたものを実際に試してみたものです。

「作り方をサイエンスする」ことは、老麺を扱う者として重要なことです。

(昨日、「伝え方をデザインする」というキャッチフレーズを聞いて、インスパイヤされました)英語の字幕も作成しました。世界に広がれ、老麺の輪?!老麺で世界平和。

他の動画も要望があるものから、英訳していこうと思います。

https://cococraft.info/category/%e8%80%81%e9%ba%ba/

-

祝!老麺サロン初回

2021.06.23

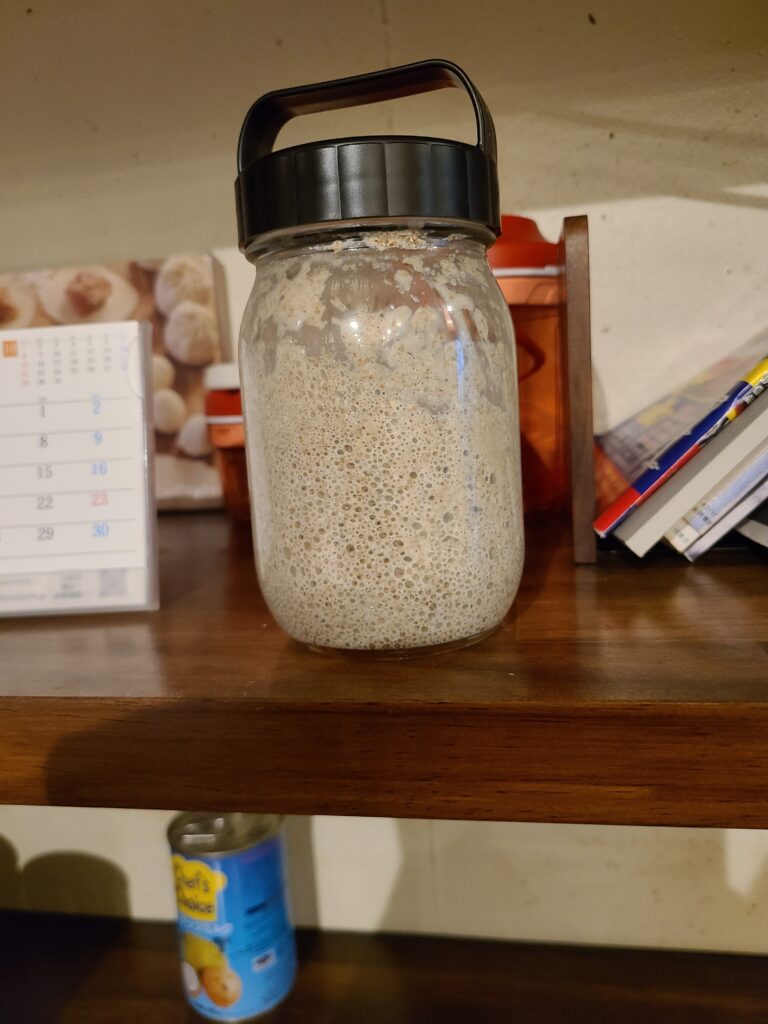

日本で初めてのイベント?!「老麺サロン」の初回が、ここくらふとで開催されました。

何といっても、老麺ファン=老麺マニアが、日頃の老麺研究を報告し合います。といっても、集まったのは、全部で3名・・と少ないですが、美女ぞろいで多いに盛り上がりました。

まずは、私より、長野宏子さん研究のりんご浸漬液による老麺スターターの検証で、スターターと、スターターをで作った膨張剤無しの老麺食パンをチェックいただきました。

Yさんは、老麺で作った叉焼包と割れない饅頭を持参され、ご本人はあまり納得のいく出来でないようでしたが、大変美味しく出来上がってました。老麺の入った饅頭の作り方のコツや、謎のプロセスなどを議論しました。

そして、もっとも重要な課題は、老麺が膨張剤無しに膨らまないと定義されているのは正しいのか。やはり中国での饅頭の歴史を紐解かないといけません。ベーキングパウダーが無かった時代の中国で、老麺で饅頭を膨らませていたはず。ヒントは水にあるのでは?かん湖か?かん水にあるかもしれない?じゃがいもやりんごやコーンなどを使ったかもしれない。

そして、遣隋使によって日本に入ってきた饅頭(MANTO)が、なぜ饅頭(MANTO)ではなくて、おまんじゅうになってしまったのか。ついでに温泉饅頭の発祥についても、温泉成分が膨張に関係しているのかも興味深い。

なぜ、饅頭が輸入されたときに、かんすいが入ってこなかったのか。一方で、長崎ちゃんぽんで使う唐灰汁(トウアク)というものがかんすいに近いものがある。この唐灰汁とかんすいはどう違うのか。

話は尽きませんが、次回までの宿題は、①饅頭の歴史を調べて報告 ②一般発売していない唐灰汁を何とか仕入れること。③老麺研究の第一人者である長野宏子さんの近況を確認する、などなど。

このサロンは、ただただここに参加して聞いて勉強したい、という方は入れません。あくまで自分が持つ情報や研究結果を相手にシェアする能動的な場です。

参加のOさんはこれまで老麺ハンターとしてたくさんの老麺を集め、そして、数えきれない饅頭の試作をし試食をしてこられましたが、自分の血のにじむような研究結果をただ簡単に質問されて答えるだけの会にしたくはない、と言ってます。質問するなら、少なくとも自分で考えた仮説を話してから質問してほしいと。

けだし名言?「情報はただではない」。もうひとつ「酒は海を越えてはいけない」。

いろんなTakeawayがありました。

Facebookにもさっそく老麺グループを作りました。「極み老麺(仮称)Sourdough Research, Studies, Cooking and Entertainment」。

-

手打ち・市ヶ谷肉まん

2020.12.15

市ヶ谷肉まん 手打ち・市ヶ谷肉まんは、オトナの肉まん。

老麺(発酵生地)を加えた生地ですが、フカフカでありながら「割れない」肉まん。餡は、豚、エビ、椎茸、タケノコ、玉ねぎ、青梗菜など具沢山に、秘密の醤(じゃん)を加え、五香粉で香りづけした、ちょいクセのある大人っぽいテイストです。

この試作は何度かしました。老麺でフカフカで、でも、割れない肉まんを作ろうとしても、何度も割れてしまいまして、これがなかなか難しい。ところが割れてほしいチャーシューまんの時にパカッと割れてくれなくて、なかなか言うこと聞いてくれないものです。

イーストみたいになかなか安定しませんが、やはり老麺の方が小麦の香りや味が引き立ち、何よりふかふか感がいいですね。毎日、老麺と格闘しています、否、格闘ではなく、仲良くしていかないといけません。

-

老麺の科学③ 細菌発酵の歴史

2020.12.08

老麺の科学②からの続き

日本における老麺研究第一人者である長野宏子氏は、世界中のあらゆる伝統的小麦発酵食品を採取し、その膨化源を調べたそうです。酵母だけに頼らず様々な微生物を使った発酵食品が多くあるという結果を得ました。

酵母と桿(かん)菌のもの、桿菌の割合が多いもの、桿菌だけのものもあるようです。

※桿菌・・・棒状・円筒状の細菌。ちなみに酵母菌は球形。中国の饅頭、包子においても、その地方ごとに特色があり、発酵(膨化)に酵母と様々な微生物が使われてきたとのことです。

そして、老麺は、明らかに酵母とは”別のもの”として扱われてきました。

しかしながら、昨今、パンや饅頭における発酵は、パン酵母、レーズン酵母、などなど、酵母菌によるもの、といった言われ方をしているとは思いませんか。発酵種のスターターを野菜や果物などで起こしたとして、それが酵母であると言い切れるでしょうか。

たとえばりんご浸漬液が2日間程度のものであれば、酵母菌ではなく、細菌である可能性があるのです。

なんでもかんでも天然酵母と言ってしまうのは正しくないですし、化学的な理解なしに、小麦食品を正しく膨化させることは難しい、と言えます。

老麺による発酵とは、細菌=バクテリアによる発酵、なのです。そして、大半は水素ガスを産出するものです(二酸化炭素も少し出します)。酵母菌によるアルコール発酵とは別ものです。

しかし、ここで、なぜ昔の人は、酵母を全面的に使わなかったんだろうね?という疑問がおきます。確実に酵母だけで膨化できるのではないか?なぜに細菌?

まず、昔は冷蔵庫もありませんし、老麺の方が元種を楽に管理できたかもしれません。そもそも、酵母菌の寿命には限りがあり、20回分裂すると死滅してしまうそうです。なんて儚いのっ(笑)。バクテリアは条件さえそろえば永遠に生き続けることができるようです。

なお、中国には重曹成分の多い温泉があるそうですが、ここの水を使うことで老麺饅頭を加熱の際、容易に膨化させることができていたのでは?という仮説も頂戴いたしました。さらにモンゴルにはかん湖というトロナ鉱石の豊富な土地があり、ここには炭酸ソーダ、重曹が豊富な土壌があるというお話も。

そのへんの歴史を紐解くと、色々とロマンが膨らみます(笑)。一方で、各種酵母や微生物系の研究論文に目を通すには化学の知識が足りず、脳は酸欠状態。

色々な老麺、元種の中の微生物を同定できれば、もう少し色々発展していくとは思うのし、老麺がただただミステリアスで、老麺使ってて偉いだろぉ的な商売は無くなっていくのではないかと思います。つづく(かも)

my romen